प्रयाग जब यह शब्द किसी आम व्यक्ति के जेहन में आता है तो बरबस ही ध्यान उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद की तरफ चला जाता है। असल में इलाहाबाद का मूल नाम प्रयाग ही है और उसका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पर गंगा और यमुना का संगम होता है। यह भी कहा जाता है कि एक तीसरी नदी सरस्वती भी वहां पर मिलती है लेकिन वह अदृश्य है। भारत में दो नदियों के संगम पर कई तीर्थस्थल है और इनके नाम से प्रयाग जुड़ा हुआ है। भारत में इस तरह के 14 प्रयाग हैं और इनमें पांच प्रयाग उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में हैं। देवप्रयाग, रूद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णु प्रयाग। इन पांचों तीर्थस्थलों पर विभिन्न नदियां अलकनंदा नदी से मिलती हैं जिसका उदगम स्थल सतोपंथ और भगीरथ खड़क ग्लेशियर को माना जाता है। पांचों प्रयागों का उत्तराखंड में खास महत्व है और लोग किसी पर्व या आम दिनों में भी इन स्थलों पर स्नान करने के लिये आते हैं। तो तैयार हैं आप हमारे साथ उत्तराखंड के इन पंचप्रयाग में डुबकी लगाने के लिये ... फिर देर किस बात की चलिए घसेरी के साथ।

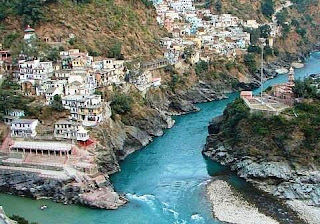

1.... देवप्रयाग : अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल

यह भी कहा जाता है कि जब भगीरथ के प्रयासों से गंगा धरती पर आने के लिये सहमत हुई तो सबसे पहले वह देवप्रयाग में ही प्रकट हुई थी और तब इस ऐतिहासिक घटना का गवाह बनने के लिये 33 करोड़ देवी देवता भी यहां पर पहुंचे थे। बद्रीनाथ से आगे माणा गांव के पास अलकनंदा में विलुप्त होने वाली सरस्वती नदी के बारे में कहा जाता है कि वह देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में भगवान रघुनाथ के पांव से फिर अवतरित होती है।

पांचों प्रयाग भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के मार्ग में पड़ते हैं और इनमें पहला देवप्रयाग है। रामायण, नारायण पुरान और स्कंदपुराण आदि में भी देवप्रयाग का वर्णन मिलता है जिसका नाम एक मुनि देववर्मा के नाम पर रखा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मुनि देवशर्मा ने इसी स्थान पर भगवान विष्णु की तपस्या थी। उनके कठिन तप से प्रसन्न होकर उनसे कहा कि था कि इस स्थल की ख्याति तीनों लोक में फैलेगी और यह देवप्रयाग के नाम से जाना जाएगा।

पौराणिक मान्यतों के अनुसार भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त करके लौटे तो उन्होंने रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिये लक्ष्मण और सीता सहित यहां पर तपस्या करने के लिये आये थे। राम के पिता राजा दशरथ ने भी यहां पर तपस्या की थी। अलकनंदा और भागीरथी के संगम स्थल के अलावा देवप्रयाग में तीर्थयात्रियों के लिये कई अन्य आकर्षण भी हैं। इनमें रघुनाथजी का मंदिर प्रमुख है। बड़ी शिला पर स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण दस हजार साल पहले किया गया था। यह मंदिर चार अन्य छोटे मंदिरों अन्नपूर्णा देवी, नृसिंह, हनुमान और गरूड़ महादेव से घिरा है। रघुनाथ मंदिर में भगवान राम की मूर्ति रखी गयी है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह लगभग 1250 वर्ष पूर्व यहां स्थापित की गयी थी। यह मंदिर द्रविड़ शैली में तैयार किया गया है। रामनवमी, बसंत पंचमी और बैशाखी आदि पर्वों पर यहां पर विशेष पूजा अर्चना होती है। इसके अलावा डांडा नागराज मंदिर और चंद्रबदनी मंदिर भी यहां पर स्थित हैं। देवप्रयाग में पितरों का श्राद्ध भी किया जाता है। यहां भागीरथी नदी पर वशिष्ठ कुंड और अलकनंदा के किनारे पर ब्रह्मकुंड है। यहां पर एक स्थान बैतालशिला भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां पर स्नान करने से कोढ़ रोग से मुक्ति मिल जाती है।

कैसे जाएं देवप्रयाग

देवप्रयाग दिल्ली और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 पर स्थित है। यह दिल्ली से 295 किमी और रिषिकेश से लगभग 73 किमी दूर है। ऋषिकेश से देवप्रयाग पहुंचने में ढाई से तीन घंटे का समय लग जाता है। ऋषिकेश से बस या टैक्सी लेकर देवप्रयाग तक पहुंचा जा सकता है। देवप्रयाग में बहुत कम होटल हैं और यहां पार्किंग की भी बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। इसलिए तीर्थयात्री देवप्रयाग में स्नान करने के बाद श्रीनगर की तरफ आगे बढ़ जाते हैं या फिर वापस ऋषिकेश आ जाते हैं। यहां मुख्य सड़क कस्बे के ऊपर से होकर जाती है जहां से संकरे रास्ते से होकर संगम स्थल पर जाया जा सकता है। यहां पर नदी पार करने के लिये एक छोटा सा पुल भी है।

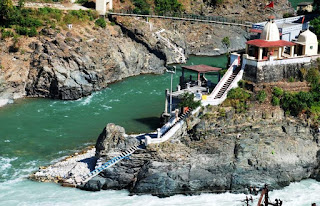

2.... रुद्रप्रयाग : जहां भगवान शिव ने बजायी थी वीणा

बद्रीनाथ के चरणों से होकर आने वाली अलकनंदा और केदारनाथ के दर्शनों से अभिभूत मंदाकिनी का संगम स्थल है रुद्रप्रयाग। यहां दोनों नदियों का मिलन बेहद मनमोहक दृश्य पैदा करता है। इस छोटे से शहर को प्राकृतिक और धार्मिक दोनों महत्व के लिये जाना जाता है। रुद्र भगवान शिव का एक नाम है और उनके इस नाम पर ही रुद्रप्रयाग को अपना यह नाम मिला। इसके पीछे भी एक कहानी है।

बद्रीनाथ के चरणों से होकर आने वाली अलकनंदा और केदारनाथ के दर्शनों से अभिभूत मंदाकिनी का संगम स्थल है रुद्रप्रयाग। यहां दोनों नदियों का मिलन बेहद मनमोहक दृश्य पैदा करता है। इस छोटे से शहर को प्राकृतिक और धार्मिक दोनों महत्व के लिये जाना जाता है। रुद्र भगवान शिव का एक नाम है और उनके इस नाम पर ही रुद्रप्रयाग को अपना यह नाम मिला। इसके पीछे भी एक कहानी है।

भगवान शिव के रुद्र रूप को समर्पित एक मंदिर भी यहां अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है जिसे रुद्रनाथ का मंदिर कहा जाता है। संगम पर यहां हर शाम छह बजे को आरती होती है। यहां नारद शिला भी है जिसके बारे में हमने आगे जिक्र किया है कि यहां बैठकर नारद मुनि ने शिव की तपस्या की थी। यहां चामुंडा देवी का मंदिर है जो मां दुर्गा का ही एक अन्य रूप है। रुद्रप्रयाग से लगभग तीन किमी की दूरी पर कोटेश्वर महादेव का मंदिर भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने रुद्रप्रयाग आने से पहले यहां की गुफाओं में साधना की थी।

कैसे जाएं रुद्रप्रयाग

रुद्रप्रयाग आप ऋषिकेश से बस या टैक्सी लेकर जा सकते हैं। यह ऋषिकेश से लगभग 140 किमी और श्रीनगर (गढ़वाल) से 34 किमी की दूरी पर स्थित है। बद्रीनाथ के लिये राष्ट्रीय राजमार्ग 58 और केदारनाथ के लिये राष्ट्रीय राजमार्ग 109 यहीं से जाते हैं। कहने का मतलब है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों धार्मिक स्थलों पर जाने के लिये आपको रुद्रप्रयाग जाना होगा। समुद्र तल से 610 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रुद्रप्रयाग में सर्दियों में काफी सर्द मौसम रहता है लेकिन गर्मियों में यहां का मौसम सुहावना हो जाता है। यहां रात्रि विश्राम करने के लिये अच्छे और सस्ते दर पर होटलों, लॉज आदि की व्यवस्था है।

3.... कर्णप्रयाग : कर्ण ने जहां सूर्य भगवान से प्राप्त किया था कवच

अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर बसा है खूबसूरत शहर कर्णप्रयाग। पिंडर नदी कुमाऊं के बागेश्वर स्थित पिंडारी ग्लेशियर से होकर यहां तक पहुंचती है। बद्रीनाथ मार्ग पर पड़ने वाला यह महत्वपूर्ण स्थल है। महाभारत के महान योद्धा और दानवीर कर्ण के नाम पर कर्णप्रयाग का नाम पड़ा है। कर्ण को सूर्य और कुंती का पुत्र माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कर्ण ने उमा देवी की शरण में रहकर यहां सूर्य भगवान की तपस्या की जिन्होंने उन्हें अभेद्य कवच, कुंडल और अक्षय धनुष प्रदान किया था। यहां पर कर्ण का मंदिर भी है। इसलिए इस स्थान पर स्नान के बाद दान करना पुण्यकारी माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने इसी स्थान पर कर्ण का अंतिम संस्कार किया था और इसलिए यहां पर पितरों को तर्पण देना भी महत्वपूर्ण माना जाता है।

अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर बसा है खूबसूरत शहर कर्णप्रयाग। पिंडर नदी कुमाऊं के बागेश्वर स्थित पिंडारी ग्लेशियर से होकर यहां तक पहुंचती है। बद्रीनाथ मार्ग पर पड़ने वाला यह महत्वपूर्ण स्थल है। महाभारत के महान योद्धा और दानवीर कर्ण के नाम पर कर्णप्रयाग का नाम पड़ा है। कर्ण को सूर्य और कुंती का पुत्र माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कर्ण ने उमा देवी की शरण में रहकर यहां सूर्य भगवान की तपस्या की जिन्होंने उन्हें अभेद्य कवच, कुंडल और अक्षय धनुष प्रदान किया था। यहां पर कर्ण का मंदिर भी है। इसलिए इस स्थान पर स्नान के बाद दान करना पुण्यकारी माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने इसी स्थान पर कर्ण का अंतिम संस्कार किया था और इसलिए यहां पर पितरों को तर्पण देना भी महत्वपूर्ण माना जाता है।

कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर स्थित है जो बद्रीनाथ और माणा को दिल्ली से जोड़ता है। यह ऋषिकेश से लगभग 170 किमी, श्रीनगर (गढ़वाल) से 65 किमी और रुद्रप्रयाग से 31 किमी दूर है। बद्रीनाथ के लिये जाने वाली सभी बसें और टैक्सियां इसी रास्ते से होकर गुजरती हैं। यहां से बद्रीनाथ 127 किमी दूर है। कर्णप्रयाग से एक मार्ग रानीखेत, अल्मोड़ा के लिये भी जाता है। यहां से अल्मोड़ा 160 किमी दूरी पर स्थित है।

4.... नंदप्रयाग : अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम स्थल

राजा नंद से जुड़े संदर्भ को जीवंत करने के लिये यहां पर गोपाल जी का मंदिर है। गोपाल भगवान कृष्ण का ही एक नाम है। कहा जाता है कि यह मंदिर उसी स्थल पर बना है जहां पर राजा नंद ने तपस्या की थी। तीर्थयात्री संगम पर स्थान करने के बाद गोपाल जी के मंदिर में दर्शन के लिये आते हैं। इसके अलावा यहां चंडिका देवी का मंदिर है। यह इस क्षेत्र के सात गांवों की देवी मानी जाती है। यहां नवरात्र के अवसर पर बड़ा मेला लगता है।

कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग की दूरी केवल 21 किमी है। यह स्थान चमोली और कर्णप्रयाग के बीच में पड़ता है। बद्रीनाथ जाने के मार्ग पर यदि आप सभी प्रयागों के दर्शन करके जाना चाहते हो तो नंदप्रयाग आपको प्राकृतिक या धार्मिक किसी भी दृष्टि से निराश नहीं करेगा। नंदप्रयाग में स्नान करने के बाद आप इससे 11 किमी दूरी पर स्थित चमोली में जाकर रूक सकते हैं। यहां से जोशीमठ 69 किमी दूर है और इसलिए वहां भी जाकर पड़ाव डाला जा सकता है। जोशीमठ में रूकने के लिये बेहतर होटल और लॉज हैं। नंदप्रयाग और चमोली में भी सस्ते होटल और लॉज की व्यवस्था है। यह दिल्ली से 428 और ऋषिकेश से 190 किमी दूर है। नंदप्रयाग के पास से ही रूपकुंड के लिये ट्रेकिंग का मार्ग भी निकलता है।

5.... विष्णु प्रयाग : लगाइये विष्णु कुण्ड में डुबकी

गढ़वाल के पंच प्रयाग में बद्रीनाथ के सबसे करीब स्थित है विष्णु प्रयाग जहां अलकनंदा नदी और धौलीगंगा या विष्णुगंगा नदी का मिलन होता है। अलकनंदा के बारे में हम पहले भी बात चुके हैं कि उसका उदगम स्थल सतोपंथ है। धौलीगंगा नदी का उदगम स्थल नीति पास है और यह बड़े वेग से अलकनंदा में मिलती है।

गढ़वाल के पंच प्रयाग में बद्रीनाथ के सबसे करीब स्थित है विष्णु प्रयाग जहां अलकनंदा नदी और धौलीगंगा या विष्णुगंगा नदी का मिलन होता है। अलकनंदा के बारे में हम पहले भी बात चुके हैं कि उसका उदगम स्थल सतोपंथ है। धौलीगंगा नदी का उदगम स्थल नीति पास है और यह बड़े वेग से अलकनंदा में मिलती है।

नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि विष्णु प्रयाग का नाम भगवान विष्णु के नाम पर पड़ा है। कहा जाता है कि नारद मुनि ने इसी स्थल पर भगवान विष्णु की तपस्या की थी। उन्होंने पंचाक्षरी मंत्र का जाप किया और स्वयं विष्णु भगवान उनको दर्शन देने के लिये यहां पधारे थे। विष्णुप्रयाग में भगवान विष्णु का मंदिर भी है जिसके निर्माण का श्रेय इंदौर की महारानी अहिल्याबाई को दिया जाता है। उन्होंने 1889 में यह मंदिर बनवाया था। संगम पर लहर तेज होने के कारण वहां पर स्नान करना मुश्किल होता है। पास में ही विष्णु कुण्ड है जहां पर श्रद्वालु स्नान करते हैं और इसके बाद भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिये मंदिर में जाते हैं।

विष्णुप्रयाग जोशीमठ से आगे बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित है। ऋषिकेश से विष्णुप्रयाग की दूरी लगभग 272 किमी है। जोशीमठ से नीचे उतरने के बाद कुछ दूरी पर यह पवित्र स्थल स्थित है। जोशीमठ से यहां की दूरी 10 किमी है जबकि विष्णुप्रयाग से बद्रीनाथ लगभग 35 किमी आगे है। विष्णुप्रयाग से कागभुसुंडी ताल के लिये भी रास्ता जाता है। बद्रीनाथ यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्री विष्णुप्रयाग में कुछ देर के लिये रूकते हैं। यहां पर विष्णु कुण्ड में स्नान करने और भगवान विष्णु के दर्शन करने के बाद वे आगे बद्रीनाथ के लिये निकल पड़ते हैं। यदि विष्णुप्रयाग जाना है तो जोशीमठ या बद्रीनाथ में रूकना सही विकल्प रहेगा।

मेरे एक मित्र ने आग्रह किया था कि मैं गढ़वाल के पंच प्रयाग पर लिखूं। उम्मीद है कि उनके लिये यह जानकारी उपयोगी होगी। आपका धर्मेन्द्र पंत

------- घसेरी के यूट्यूब चैनल के लिये क्लिक करें घसेरी (Ghaseri)

------- Follow me on Twitter @DMPant

© ghaseri.blogspot.in

------- घसेरी के यूट्यूब चैनल के लिये क्लिक करें घसेरी (Ghaseri)

------- Follow me on Twitter @DMPant

© ghaseri.blogspot.in